第16回【武蔵村山市】多摩地域の「スローフード」! 100%国産小麦使用・地元野菜の糧(かて)を添えた、~村山かてうどん」~『肉汁うどん 青柳』

こんにちは、イマタマグルメ ライターの中村あきこです。

日本には古くから全国各地に「郷土料理」というものが多く存在し、都道府県や地域ごとの食文化が存在します。その多くは、その家のお母さんやおばあちゃんが、その土地にある旬の食材を使い、工夫して作っていた家庭料理が始まりというものも多く、その味は子から孫へと代々伝えられていました。しかしながら、核家族の増加や地方の過疎化、食のグローバル化など様々な要因から、自分の故郷や地元の郷土料理を知らない人も多くなっているのではないでしょうか。

多摩地域にも今も残る「郷土料理」があるのをご存知でしょうか。自然豊かな多摩地域はエリアごとの地形に特色があり、その土地それぞれに適した農産物が育ちます。例えば、多摩地域西部の山間では、水捌けの良い斜面や冷涼な気候、清らかな水を生かして生産する、じゃが芋や蒟蒻、わさびなどが地域の特産物として挙げられます。また、狭山丘陵から広がる多摩地域北西部は「狭山茶」で有名な茶畑やみかん畑があり、広く平らな土地を生かして野菜を作る農家が今も多く存在しています。

またこの地域は広く平らな土地があるにもかかわらず、水田の取水源となる川がないことや、水捌けの良い土壌であることから、米づくりには向かず、代わりに主食となる「小麦」を育てる農家が多くありました。そういった環境によって「うどん」作りの文化が生まれ、今も残る郷土料理の一つに『かてうどん』というものが存在します。

『かてうどん』とは、茹でたあと水で締めた冷たい麺を、温かいだし汁につけて食べる「つけ麺」スタイルのうどんで、糧(かて)という小松菜などの茹で野菜が添えられるのが特徴です。

これは多摩地域から埼玉県西部にかけて広がる武蔵野台地とその周辺地域で古くから食されていたもので、『武蔵野うどん』や『小平うどん』という名でも知られています。

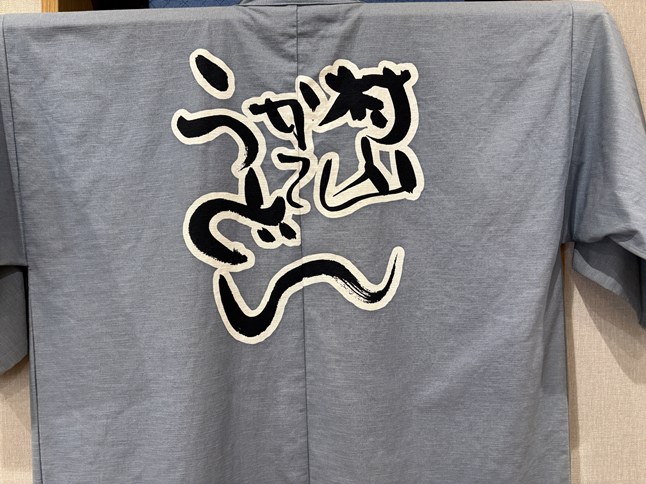

さて今回は、多摩地域北西部のほぼ真ん中「武蔵村山市」に古くから伝わる郷土料理『村山かてうどん』を提供する『肉汁うどん 青柳』さんを訪ね、その美味しさと歴史を堪能してまいりました。

国産小麦100%。もちもちで強いコシのある

太麺がやみつきになる名物「村山かてうどん」

武蔵村山市本町。この地で生まれた郷土料理の「村山かてうどん」をいただける『肉汁うどん 青柳』は、「武蔵村山市役所前」停留所から徒歩約30秒の場所にあります。武蔵村山市は鉄道が通っていないので、こちらまでのアクセスは都バス・西武バス・立川バスの3路線を利用するのが便利です。のんびりとバスに揺られ、街の景色を眺めながらお店へと向かいます。

1947年から精肉店を営んでいたこちらのお店は、2007年より先代が好んでいた「つけ汁うどん」をメニューに取り入れ、定食などを提供するお食事処「肉汁うどん 青柳」として営業しています。こちらのお店は、地域の活性化と市の発信のために武蔵村山市の有志が結成した団体「村山うどんの会」公認の『村山かてうどん』を提供しているお店とあって、地元のみならず、ご当地メニューを求める遠方からの来店も多い人気店です。

1日100人前の自家製うどんを、営業前に仕込んで提供する「肉汁うどん 青柳」の厨房を守るのは、三代目店主の遠藤礼美(えんどうれみ)さんとお父様の青柳憲和(あおやぎのりかず)さんです。

うどんや出汁に使う材料の配合などは企業秘密ですが、国産の厳選された美味しい小麦と削りたての鯖節や鰹節などをふんだんに使うオリジナルレシピです。そんなこちらのお店でしか味わえない「かてうどん」を楽しみに店内へ。

11時半の開店とともに、お客様が次々と訪れ、全部で約26席ほどの店内は瞬く間に満席になっていました。皆さんのお目当ては、やはりお店の看板メニューの、〜村山かてうどん〜「肉汁ざるうどん(かき揚げ付き)」(860円〜)のようで、次々と注文が入ります。「肉汁ざるうどん」との名称ですが、これが「村山かてうどん」のこと。お肉屋さんならではの定食メニューにもちょっぴり心惹かれますが、本命のこちらを注文します。

産地の違う国産小麦をオリジナルの配合でブレンドし、しっかりと踏み込まれたコシの強い太めの麺をまずは一口いただきます。箸で持ち上げると重みがあり、弾力のある手切りの麺は、ストレートではなく、ところどころねじれた部分があってつけ汁にも絡みやすそうです。つるつるっと一度に啜って喉越しを楽しむというよりは、一本一本しっかり噛み締めて味わう田舎風のうどんです。

削りたての鯖節と鰹や昆布などでとった濃口醤油出汁に合わせるのは、精肉店ならではの目利きで厳選された国産豚バラ肉。その豚肉の甘みと魚介の芳醇な香りのつけ汁にうどんを浸していただきます。冷たい水でしっかりと締められ表面がつるんとした滑らかな麺は、噛めば噛むほどに小麦の甘さを感じます。お肉の入った醤油ベースのつけ汁との相性は抜群です。

途中、かき揚げや糧の小松菜もつけ汁にくぐらせていただき、あっという間に完食です。並盛りでも程よくお腹いっぱいにはなりましたが、「もう少し食べたいな」と思ってしまうようなやみつきになる歯応えとお出汁の旨み。地産地消の滋味深い味わいに、ほっこりとした気分になり、その土地でいただく「郷土料理」の美味しさの意味を改めて感じました。

地域の発信のために生まれた「村山かてうどん」の

歴史と次世代に継承する食文化

現在、武蔵村山市では小麦の生産量が少なく、武蔵村山産地粉を使った「かてうどん」を店舗で販売することは少ないそうですが、「村山うどんの会」が企画するうどんのイベントなどではお目にかかることができます。赤小麦という小麦品種を使用し、ふすまと呼ばれる表皮も一緒に挽いて粉にするので、製麺されたうどんは独特の風味と薄い褐色をしているのが特徴です。

武蔵村山市内には現在8軒の会員店があり、各店使用する粉の配合や製麺方法はそれぞれオリジナルですが、どの店でも定番の肉汁うどんをいただくことができます。

「村山うどんの会」とは、2006年に地域の郷土料理である「かてうどん」を通じて、武蔵村山市を発信することを目的に、市民ボランティア会員で構成された非営利の任意団体です。今回「村山うどんの会」会長の志々田陽介(ししだようすけ)さんが、こちらのお店まで駆けつけてくださり「#イマタマグルメ」のために、その歴史背景や食文化の継承への取り組みなどを教えてくださいました。

時は江戸時代、この地の陰陽師 指田摂津正藤詮(さしだせっつのかみふじあきら)が書き残した「指田日記」によると1835年頃にはすでに、手切りの麺を茹でた「饂飩」(うんとん)というものが食べられていたという記述があるそうです。現在の武蔵村山市にあたる村の集落とその周辺地域で古くから食べられていた「うどん」ですが、当時小麦は高価な食材であり、普段は大麦やひえ、あわなどを主食にしていました。

つまり「うどん」は特別な食べ物でハレの日に欠かせない食事。主に冠婚葬祭の席で出される本膳料理の最後に提供されるものでした。大勢集まる席で美味しいうどんを一度に振る舞うために、麺は事前に茹でて、麺同士がくっつかないように水に晒して締めたものを器に盛って準備しておき、提供する際には温かいつけ汁を添えたのだそう。そのスタイルが今も受け継がれているのです。

「お客さんに失礼にならないように、汁は温めて出すものと祖母から教えられました」と志々田さんは話します。また、昔は嫁入りの際にうどんが打てることが当たり前で、うどんはお店ではなく家庭で食べるものだったそうです。志々田さんも小さい頃はおばあちゃんが作る「つけ汁うどん」を食べていたと話してくださいました。また、昔たくさんあった小麦農家は、地元の製麦所に小麦を持ち込み、それを製麦所が「地粉」にして販売したり、そこから地粉を仕入れた製麺所が「うどん」にして家庭用に玉売りで販売していたそうです。

「今はチェーン店のうどんが当たり前で、うどんを家で食べる習慣はなくなっていますし、地元の郷土料理だと知らない子が多い」と志々田さん。「そんな子供たちが大人になった時に、郷土の料理を覚えていてほしい」との思いから、「村山うどんの会」では地域の小中学校でうどんの教室を開き、地域の伝統料理を伝える活動もされています。

街ぐるみで地産地消を目指し、地域の食文化を大切にする武蔵村山市の郷土料理「村山かてうどん」。その歴史背景やこだわりを知ってからいただくと、味わいもひとしおです。たまには身近な「スローフード」に注目し、その街ならではのグルメを散策するのも食の楽しみの一つではないでしょうか。

★

グルメライター 中村あきこ

グルメライター/日本とフランスの料理学校でフランス料理を学び、帰国後、都内フレンチレストランでサーヴィスに従事。マネージャーやウエディングプランナーを経験。また、料理とワインのマリアージュの素晴らしさに心が奪われた事をきっかけに、JSA認定ソムリエ、シニアソムリエを取得。お店に立つ側と食べる側、両方の視点から感じたものを、素直な言葉で綴り、そのホスピタリティを伝えている。現在は知人の店でヘルプシェフとしてキッチンに立つことも。二児の母。長男の育児中の食の悩みから、幼児食インストラクターを取得。親子で楽しく囲める食卓も日々研究中。

DATA

| 施設名 | 肉汁うどん 青柳 |

|---|---|

| 住所 | 武蔵村山市本町4−6−5 |

| TEL | 042-561-0143 |

| 営業時間 | 11:30〜14:00(14:00L.O) |

| 定休日 | 日・月・祝日 |

| 公式サイト | https://www.udon-aoyagi.com/ |

| 備考 | 村山うどんの会ホームページ http://www.m-udon.com/ |

※最新の情報は公式サイトをご確認ください。