福生市 文久3年創業の「石川酒造」で、地酒・歴史・食を愉しむ

こんにちは、イマタマグルメ ライターの中村あきこです。美味しい料理にはおいしいお酒が欠かせません。美味しいお酒があればより美味しく料理が楽しめます。「お酒」は「食」を愉しむうえで欠かせない「大切なパートナー」のひとつです。という訳で今回もお酒づくりに情熱を注ぐ多摩エリアの企業を紹介します。

2回目は、160年の歴史を誇る老舗でありながら、革新的な技術や斬新な取り組みを積極的行っている「石川酒造」の紹介です。同酒造の創業は江戸時代の後期の文久3年(1863年)。この頃の江戸の町では、京都や兵庫で造られる上方の「下り酒」が粋な酒としてもてはやされ、酒文化が庶民にも広まり始めた時代でした。

JR青梅線、西武拝島線「拝島」駅から徒歩約20分、タクシーで約8分の場所にある「石川酒造」

当時この一帯は、多摩川沿いに田園地帯が広がり、米づくりが盛んに行われていたこともあり、その余剰米を使った酒造りも行われていました。代々熊川村の名主を務めていた石川家もその流れを汲み、現在のあきる野市にあった森田醸造に酒蔵を借りて試験的に醸造を行い、販売を始めました。その後明治時代に入り、十三代目当主の代でこの福生市熊川に蔵を構え、本格的に酒造りを開始。以降160年に渡り営業を続けています。

地下150メートルから汲み上げる多摩川の伏流水である中硬水の天然水を仕込み水に使い、地元で収穫した米で酒を仕込む。「地域に寄り添う酒造り」を追求する石川酒造の姿勢は創業から今も変わらずに受け継がれています。

造り酒屋が新酒の販売を知らせる「杉玉」が入り口にかけられた酒蔵(本蔵)を含む6棟の建物は、江戸〜明治時代のもので、国の登録有形文化財に指定されています。現在も一部リノベーションを行い醸造所や資料館、住居として使用されています。敷地内には、樹齢400年の大ケヤキがあり、お酒造りのベストカップル水の神「弁財天」と米の神「大黒天」を祀った祠があります。その神聖な祠のそばには地下天然水がこんこんと天然水が湧き出る水場があり、その光景に癒されます。

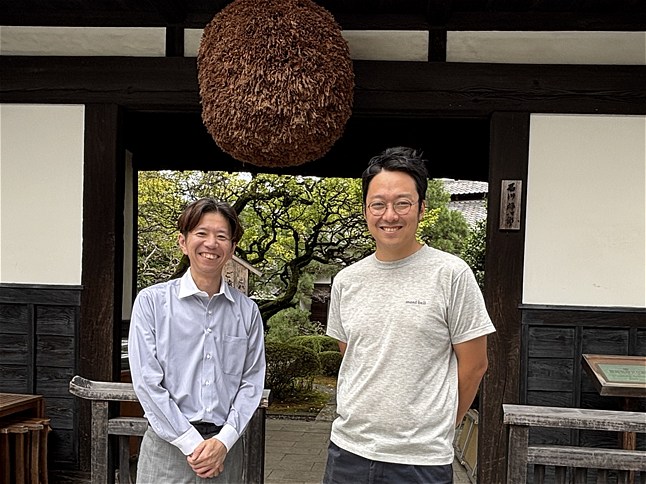

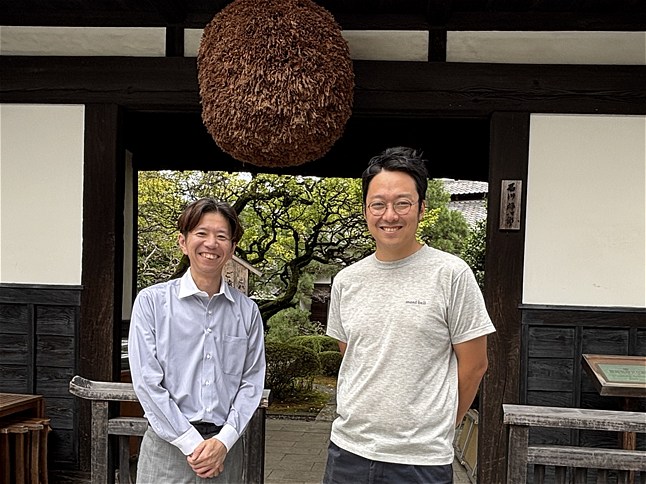

伝統と革新とともに「食事に寄り添うお酒」を生み出す人々

文久3年(1863年)の創業から変わらない「石川酒造」の理念は、先ほど述べたように「地域のための酒造り」です。同酒造を代表する銘柄「多満自慢(たまじまん)」には、この「地域のための酒造り」という理念「多摩の心をうたい、多摩の誇りとなるように。そして多くの人々の心を満たすことができたら」という願いが込められています。

「うちの醸造の精神は、『食事に合わせるのではなく、食事に寄り添うお酒』です。一般的に人気がある「香りがよくスッキリした飲み口」の日本酒とは真逆で、「甘みや旨みのしっかりした味わい」が特徴です。」と同酒造の営業部 部長の小池貴宏(こいけ たかひろ)さんは語ります。「うちの日本酒は、家庭で食べるようなカレーライスやハンバーグ、ナポリタン、唐揚げといった料理にもよく合います。」特別な日に飲むだけではなく、日々の食卓にそっと寄り添いながら、いつもの料理を豊かに彩ってくれる日本酒。それが「多満自慢」であり、石川酒造のお酒なのです。

2024年に日本酒を含む「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され日本酒が注目されています。中でも「香りがよくスッキリした飲み口」のタイプの日本酒が人気をあつめていますが、「多満自慢」の味わいはその「真逆」。しっかりとした米の旨みとその甘みを全面に押し出した味わいの日本酒です。

そうした流れの中で、石川酒造の日本酒は、米を主食とする国々の人々に「親しみのある味」として受け入れられています。実際に「米食文化のアジア地域や、パエリアやリゾットなど米料理が根付くスペイン、イタリアなどでも高く評価をされているそうで、世界の食卓でもそれぞれの風土に合お酒の選択肢の一つとして、「多満自慢」が選ばれています。

「多満自慢」の味わいの鍵となるのは「水」に加えて、原料料となる「米」です。一般的な日本酒の原料米は「酒米(さかまい)」を使用し、「山田錦」や「雄町」「五百万石」といった銘柄が代表的です。

「酒米」は、一般的な「飯米」に比べて粒が大きいのが特徴の一つです。日本酒造りでは、玄米を精米する際にどれだけ削るか、いわゆる「精米歩合」が味わいを大きく左右します。外側を多く削るほど雑味のもととなるタンパク質や脂質が取り除かれ、すっきりとした上品な味わいに仕上がります。そのため、粒が割れにくく、丁寧に磨ける粒の大きい酒米ほど良質とされ、酒造りに重宝されているのです。

一方、「多満自慢」に使われる原料米は「酒米」ではなく、コシヒカリなどの銘柄が代表的な「飯米」なのです小さい粒がゆえに当然ながら削れる範囲が狭く、雑味といわれる部分もお酒の味に反映されてしまうそうですが、それをあえて「個性」とし、お米の甘みや旨みがしっかりと感じられるよう仕上げます。これこそが「多満自慢」らしさの象徴であり、この蔵の味を守る「杜氏」の酒造りのポリシーなのです。

こうした酒造りの方向性の違いを知り日本酒を愉しむと、より豊かな「日本酒ライフ」、「お酒で食事を楽しむ」といったひとときが体験できるのではないでしょうか。

明治20年(1887年)にはビール造りも

石川酒造は、もうひとつ驚くべき歴史があります。日本のビールが誕生した明治20年代に、石川酒造もビール造りを行っていました。1887年には、日本酒だけでなく、同じ敷地の地下から汲み上げた「天然水」を使って挑戦し、高い評価を得ていました。しかし、当時はまだ冷蔵設備が整っておらず、今のようなビール瓶や王冠もなく、安定して提供できる環境がなかったためやむなく撤退されました。

ちなみにキリンビールの前身、「ジャパン・ブルワリー」が設立されたのは1885年7月、アサヒビールの前身、「大阪麦酒」のが設立されたのは1889年11月。そんな時代にすでに挑戦されていたとはすごい歴史です。その様子は敷地内の「石川酒造史料館」でも見て学ぶことができます。

それから約100年の時を経て、再びビール造りに挑みます。それが1998年に誕生したクラフトビール「多摩の恵み」。地ビールという言葉がまだ新しかった時代に生まれたその味は、今も多摩エリアを代表する存在です。また2015年から「TOKYO BLUES」という名のシリーズも展開し、東京のクラフトビール文化を牽引しています。かつてビール造りへ挑んだその精神が、いまも脈々と受け継がれている歴史あるブルワリーが存在する。お酒の席でつい誰かに話したくなる、そんなドラマのある一杯です。

石川酒造の広い敷地は、酒蔵のほか、先に紹介した夫婦欅、麦酒釜の館、御神酒・井戸、内蔵ビール工房、石川酒造江戸資料館、時代の建築で国登録有形文化財の長屋門のほか、イタリア料理でできたてのクラフトビールを楽しめる「福生のビール小屋」と、天ぷら、刺身、うなぎなど活魚料理で石川酒造のお酒が頼める「食道いし川」という2つの飲食店があります。「石川酒造」の命ともいえる「中硬水」の天然水は、お酒やビールの醸造以外も以外にこの併設する2つのレストランでも料理に活かされています。

「チーズ」や「オリーブオイル」はビールに加え、日本酒とも相性の良く、イタリア料理の「福生のビール小屋」には、酒粕や塩麹を使ったピザやパスタなど、その醸造の副産物を活かしたアイデアがメニューも盛り込まれています。

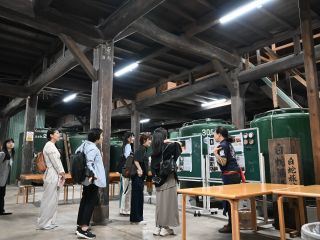

そのほか、お酒やクラフトビールはもちろん、東京銘柄豚「東京X」のソーセージやハムなどを扱う福生の大多摩ハムの商品や、酒粕を使ったスイーツなどが購入できる直売所「酒世羅」(さけせら)もあり、1日いても飽きないお酒と食の「酒造パーク」のようになっています。予約制で、試飲付きの「酒蔵見学」もあり、敷地は定休日以外は無料で散歩することができるので、お出かけの立ち寄りコースとしてもおすすめです。

160年間「地域のための酒造り」にこだわり続けた老舗の酒造。日本のビール誕生の時代でもあった明治20年、1887年にはビール造りにも挑戦。その100年後には再度「地ビール」づくりを再開。日本酒と地ビールを愉しむレストランを経営し、酒蔵、飲食店、直売店、ビール工房などを有した「酒蔵散歩」が楽しめる敷地内では、年間を通してイベントも多く開催、2024年8月には、地元地域を盛り上げようと最寄り駅の「拝島駅」前に、多摩エリアならではのお土産品と特産品を数多く取り扱える「たまてばこ」というアンテナショップも立ち上げました。

地域のためにという思いと、常に新しいことに挑戦する精神は今も変わりません。地域に地元の多くの方から愛される酒造があるのは幸せですね。「石川酒造」には外国人旅行者も多く訪れる人気スポットにもなっています。

酒世羅

[営業時間] 10:00~18:00 [定休日] 火曜(12月無休)

TEL. 042-530-5792

福生のビール小屋

[営業時間] 11:30~21:30

[定休日] 月・火曜

TEL. 042-553-0171

食道いし川

[営業時間]平日11:30~15:00 17:00~22:00(LO21:30)

土日祝 11:30~22:00(LO21:00)

[定休日]水曜

TEL. 042-530-5792

★

グルメライター 中村あきこ

グルメライター/日本とフランスの料理学校でフランス料理を学び、帰国後、都内フレンチレストランでサーヴィスに従事。マネージャーやウエディングプランナーを経験。また、料理とワインのマリアージュの素晴らしさに心が奪われた事をきっかけに、JSA認定ソムリエ、シニアソムリエを取得。お店に立つ側と食べる側、両方の視点から感じたものを、素直な言葉で綴り、そのホスピタリティを伝えている。現在は知人の店でヘルプシェフとしてキッチンに立つことも。二児の母。長男の育児中の食の悩みから、幼児食インストラクターを取得。親子で楽しく囲める食卓も日々研究中。

DATA

| 施設名 | 石川酒造株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 〒197-8623東京都福生市熊川1番地 |

| TEL | 042-553-0100 |

| 営業時間 | 8:30~17:30 |

| 定休日 | 土・日曜、祝日 |

| 公式サイト | https://www.tamajiman.co.jp/ |

※最新の情報は公式サイトをご確認ください。